茶史|浅谈政和白茶的起源与发展史

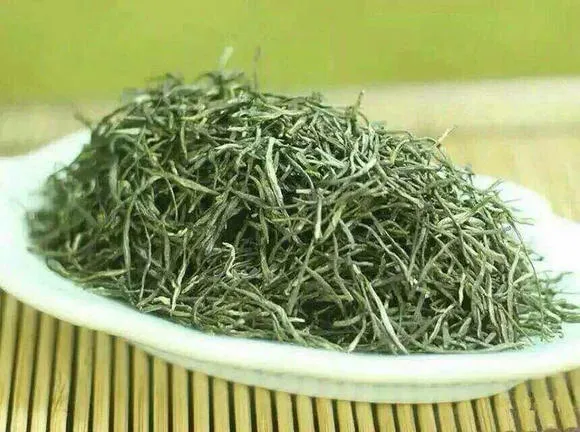

一是指采用白茶制作工艺制成的茶,是指将茶叶萎凋、干燥,不经炒、揉的茶;

二是指茶树品种。茶树的叶子和茶芽上密布着白毫,如政和大白茶、福鼎大白茶、福安大白茶;

三是白茶,是指叶子呈白色的茶树品种,如安吉白茶、溧阳白茶、紫溪白茶等。生产方法为绿茶工艺。

郑和白牡丹

茶学中的白茶是指前两种茶的组合,即从白茶树(品种)中采集的茶青,采用白茶制作工艺制成的茶。政和白茶、福鼎白茶才是真正意义上的。白茶。中国茶最大的贡献就是针对不同的茶树品种采用了最合理的生产工艺,从而创造了许多地方名茶,并划分了六大茶类。近代,随着茶叶的商品化,绿茶卖得好就由“红变绿”,红茶卖得好就由“绿变红”或“白变红”;商品茶的出现,打破了“用茶方式不同”。 “适当的制作方法”的传统对中国茶叶的品质和价值造成了很大的损害。

有人认为,古代白茶和现代白茶不是一回事,它们的历史没有必然的连续性。事实上,情况不一定如此。众所周知,白茶的制作工艺可以追溯到药食同源的远古时代。人类首先像其他植物一样利用茶,经历了“生食、煮食、干燥备食”的发展过程;将茶叶晒干或晒干,然后保存以供全年饮用,是今天白茶的制作过程,但当时没有人命名。

宋徽宗

同样,作为茶树种,宋徽宗的《大观茶论》记载表明,当时的白茶是野生茶树种,茶树很少。因此,白茶的制作工艺在几千年前就已经出现,茶树品种也在北宋时期被发现,但两者的结合也在宋代开始形成。宋代,煎茶中已有一种银丝水芽,其制作方法已有现在白毛银针的雏形。 1121年的《宣和北苑贡茶录》中有记录:

宣和庚子年,曹大臣郑公克俭首次创制银丝水芽。然后他把热芽挑出来,只取出一缕心。他将其存放在珍贵的器皿中,并用清泉浸泡。一切明亮而清晰。区别就是银子。

《文会图》,宋徽宗赵佶所著。绢本设色,长184.4厘米,宽123.9厘米。现藏于台北故宫博物院。

芽的采摘方法详见《两溪丛语》(南宋.姚宽):唯有龙团胜雪白茶,谓之水芽。先蒸熟,再采摘。对于每个芽,首先除去外面的两片小叶,称为红茶。再从蒂上摘下两片嫩叶,称其为白鹤,留下小芽,放入水中,称其为水芽……最精致、最好的茶与此无关……虽然其他茶都是好,都是先采摘,然后蒸熟,磨碎,味道就减少了。

可见,古代的芽茶制作方法是将刚萌芽的芽和两叶连同剩下的鳞片和鱼叶一起采摘。泡茶的方法有两种:一是先采芽,后蒸茶。由于先采芽,泡茶就很容易。如果芽、叶受损、变红,则品质较差;另一种方法是先蒸后分选,分选后立即放入水中冷却,以保持绿色,防止变黄。因此,水芽茶的品质优于普通芽茶。从种子中提取芽的方法与现在银针剥针的方法非常相似。

陈蓉

关于白茶生产工艺与白茶茶树品种的关系,茶叶专家陈荣在《茶叶贸易学》中也有记载:出自明嘉靖三十三年(1554年)田一衡的《煮泉小品》,他说:芽茶是第二受欢迎的火作者。晒干的最好,也更接近自然,隔绝烟火。 ……重庆瓯里的生茶和干茶,会让旗枪舒服,清脆,清亮,特别可爱。前者指的是银针,后者可能指的是牡丹。但这不再是指白叶茶,而是指用鲜叶制成的白茶。这种白茶的起源也是在明朝初期。

陈榕教授对白叶茶的解释是:“这种白茶的起源也是在明初。” “此类白茶”应是指采用白茶冲泡工艺制成的茶。

然而,白茶制作方法与白茶树品种的真正“结合”发生在清朝中叶,即——政和年间,也就是白茶树品种首次发现的地方。这一历史性的组合,使白茶名副其实,成为茶园中一朵独特的花朵,香传世界,闻名于世。

正和白茶

政和茶虽因茶而得名,但由于政和属县级机构,山高路远,交通不通,政和茶不能单独作为当地名茶进贡。长期以来,它只能是建茶的附庸,北苑贡茶的组成部分。并向朝廷致敬。元代,关于政和茶的记载并不多;直至明初,政和县令黄尚与典史郭四九于建文四年(1402年)编撰《政和县志》,模糊描述茶事,如《名胜篇》郭四古:010》 -30000 诗句:“童子敲石火煮茶,林僧砍竹引岩泉”,《游白云精舍》 记录:“侍者敲石火,引泉,煮新茶……”白云精舍建于今城关雄山麓。可见当时城关地区已产茶。万历二十七年(1599年),县令重修县志。 《县志序》云:行政绵延数百里,山河险峻,山谷难民聚,而西南之九,不宜于此。粮食,凡事勤奋,就能养活自己。上面种茶粟,下面种芋头,其他的树木、竹子、蘑菇、嫩芽,都只靠大地来培育。

清代乾隆县令蒋周南有一首诗,内容非常详细。这首诗是:

岩石上有一丛丛好茶,细雨下一簇簇芽芽。

谁相信方根苦北渊?别老灵草产于东河。

春分这天,烘焙业很差,小市场上有很多剩余的篮子卖家。

武夷山下出售单位名单,楚晋人才失望。

从这首诗中,我们可以看到清初政和县茶叶生产的盛况,甚至令著名的北园产区黯然失色。到了茶季,茶工全部被聘用。当时政和县山区还没有茶店、茶馆。大批茶叶运至武夷山茶叶市场——霞美,再由山西商人经“万里茶道”恰克图等地销往俄罗斯,再从俄罗斯进入欧洲;一些茶叶还通过水路运到广州,由广州十三行卖给东印度公司,然后进入欧美。

1825年十三行的茶叶贸易

由于大白茶树品种的发现和推广,政和白茶在清代中期开始商业化。大白茶树最早发现于政和县铁山乡。关于其栽培起源,有三种说法。第一个说法是《游万松庵》,记载了政和县铁山村的一个“金输给铁”的传说:很久以前,政和县有一座金山,于是山脚下有一个村庄。名金山村。村里的人都从事金矿开采。后来,贪婪的皇帝派人盗取金山,临行前,在金山村的“金”字旁随手加上了“失”字。 “金失则铁”,金山村从此变成了铁山村。村里的人们因开采金矿而失去了谋生手段,生活十分悲惨。有一天,一位仙人来到铁山村化缘,告诉村民,山上有一棵摇钱树。如果找到了,铁山村就能脱贫。人们上山却只看到了一棵白色的大茶树,便把茶树挖了出来带回家,精心栽培,种满了铁山村。第二种说法是,光绪五年(1879年),东城东十余里铁山乡农民韦春生的院子里有一棵野树。由于墙体倒塌,树被压断,无意中通过压条繁殖,产生了几棵新苗。茶树移植到铁山高云山顶;这次偶然的事件导致了“茶树压条法”的发明。这在过去科学不发达的时候是一项了不起的发明,后来在全国推广。第三种说法是,咸丰年间(1851—1861年),铁山乡一位风水师走遍山野求风水,无意中在黄蛇山发现了一丛奇树。他摘了几片叶子回家试试。其滋味与茶相同,故采用分层繁殖。芽长大后肥壮,泡出来的茶味道很香,所以大家都争相传播栽培,逐渐普及。

据《咏茶诗》记载:清朝同年(1851--1874年),菜茶(小茶)达到鼎盛,并制作红茶用于出口。此后逐渐衰落,城里人改喝白茶。

据考证,光绪六年(1880年),政和县大量繁殖良种大白茶树,光绪十五年(1889年)正式开始银针的采集。相传,当时夏利铁山人周少白见白毫功夫风靡欧美,便试制了四盒银针,运往福州骄阳公司进行销售探索。第二年,他与邱国梁合作,制作了四箱运往国外出售,取得了很好的成绩。后来逐渐发展起来,产量越来越多,进而推而广之,政和白茶进入了工业化生产的鼎盛时期。到清朝咸丰年间(1851年),政和开始有茶叶加工设施。《中国名茶志》 条记录:

成丰年间,福建政和有茶厂百余家,雇用工人数千人;同治时期,有私营茶厂数十家,产茶叶万余箱。

特别是清光绪五年(1879年),在铁山村发现政和大白茶,并大量繁殖。勤劳智慧的政和人民以政和大白茶为原料,生产出各种名茶。质量大大提高,声誉上升。为政和茶的发展增添了强劲的发展潜力。据记载,《政和县志》,清光绪五年,政和发现大白茶树,随后大量培育。以它为原料制成的银针、白牡丹等白茶的品质得到了很大提高。供大于求,价格高。因此,当时民间有“出嫁女子不慕官家,只问牡丹银针”的说法。 1919年写的《茶叶通史》这样描述:“茶兴则百业兴,茶衰则百业衰”。由此可见,政和茶在历史上对经济发展发挥了重要作用。

民国时期,政和凭借资源优势,迎来了茶叶的鼎盛时期。据1919年《政和茶》载,茶有七种:日银针,即大白芽茶;日红茶;瑞绿茶;乌龙茶;日白味;小虫;功夫说道。它们都是以制造业命名的,包括工厂、家庭、商店、仓库。

但白茶和红茶仍是主要产品。民国中后期,政和白茶、工夫红茶均风靡海内外,茶业成为政和的主要经济收入。据《茶叶通史》的记载,政和茶的种类很多。本书作者首先推荐的是功夫和胤禛。前者销往俄罗斯和美国,后者销往德国。第二种是白毛猴和莲心,这两种产品只在安南(即越南)和汕头销售。该区域主要销售香港和广州的白牡丹以及美国的小品种。它的年产值价值数百万美元,实际上是政府和经济的命脉。

1939年,福建省商社与中国茶叶公司福建办事处在崇安共同投资建立“福建示范茶厂”。政和茶厂成为其七家分厂之一。陈荣教授担任厂长、技术员,开创了政和茶科学生产的新时代。主管茶务,开展出口茶叶加工、加工工艺改进、制茶技术检测等工作。他对当时生产的工夫红茶、白毫银针、白牡丹、白毫莲进行了技术测试,并撰写了《政和县志》和《福建政和之茶叶》,发表在《政和白毛猴之采制及其分类商榷》上,为政和茶的发展和茶业的发展做出了重大贡献。茶叶加工技术的进步。

新中国成立后,政和白茶进一步发展。 1959年,福建省农业厅在政和县建立了大型大白茶良种场,采用短穗扦插法,繁育政和大白茶苗2亿余株。种植面积已扩大到贵州、江苏、湖北、湖南、浙江、江西、福建等县市,1972年被定为中国良种茶树品种。茶叶生产规模化增长,政和白茶、红茶、绿茶、茉莉花茶共同支撑着政和县经济的半壁江山。改革开放后,政和白茶的生产和销售受到重视,政府加大了对茶产业的宣传和投入。

2007年3月,国家质量监督检验检疫总局批准对政和白茶实施地理标志产品保护。保护范围为现正和县行政区域1749平方公里2。同时,“正和白茶”地理标志产品专用标志正式启用,标志着正和白茶从名优产品发展成为知名品牌。 2008年3月,经中国经济林业协会专家委员会检查鉴定,政和县被评为“中国白茶之乡”。 2012年,政和白茶传统制作技艺被列为非物质文化遗产,赋予了这一素有“茶活化石”之称的地方名茶新生命。

用户评论

这篇文章读起来真不错!我本身也挺喜欢白茶,特别是政和工夫这种口感细腻、韵味悠长的品种。没想到它的历史渊源竟然如此丰富,原来早在宋朝就有人将它酿制成饮品,真是让人感慨古人的智慧啊。

有15位网友表示赞同!

对茶史不太了解,这篇文让我对政和白茶的起源有了更深的理解。以前只知道他的口感特点,现在才知道背后的历史故事,真是受益匪浅!

有8位网友表示赞同!

说真的,这文章写的太偏了,就觉得是吹捧着政和白茶,一点客观性都没有。难道其他产地的白茶都没有好的历史吗?感觉像是在给地方的经济发展做宣传一样。

有16位网友表示赞同!

我特别喜欢文中提到的"静观云雾漫过茶山,采摘者轻盈舞动"这样的描绘,细腻生动的文字让我仿佛身临其境,感受到白茶的独特魅力。对政和的白茶真的更感兴趣了!

有5位网友表示赞同!

感觉文章缺乏详细数据支持,比如对于宋朝时期关于白茶的記載,可以多引用一些史料来佐证,这样会更有说服力。

有15位网友表示赞同!

我是个普洱茶爱好者,对于政和白茶的历史发展了解不多。这篇文让我明白白茶的种类很多,政和工夫这种类型的茶很有特色,以后有机会也试试喝喝看!

有7位网友表示赞同!

这篇文章很适合入门的人读,平实的语言、清晰的结构,把我对茶史的基础知识加深了好多。尤其是对政和白茶起源以及发展历程的叙述非常详细。

有16位网友表示赞同!

我一直认为,品茶不仅仅是饮用,更是一种文化传承。这篇文很好地展现了政和白茶的历史积淀,它背后蕴含着丰富的文化底蕴,让人深思。

有12位网友表示赞同!

我对文章的编排有点不太满意,感觉逻辑性不够强。如果按照年代进行梳理,或许能更加直观地展示白茶的发展过程吧!

有5位网友表示赞同!

从文中可以看出,政和白茶的品质一直以来都备受推崇,这也侧面反映了其深厚的文化底蕴。这文写得不错,希望能有更多类似的文章介绍不同种类的茶以及它们的起源故事!

有11位网友表示赞同!

感觉文章只是简单地描述了茶的生长、采摘和制作过程,没有深入到白茶的品鉴技巧、与其他白茶的比较等等方面,希望后续可以更丰富内容。

有17位网友表示赞同!

我一直喜欢喝政和工夫的白茶,现在看完这篇文章,对它更加了解了!文章写的很好,让我对白茶的历史有了新的认识。

有20位网友表示赞同!

我喜欢这种文笔简洁明快的风格,很容易理解。作者讲的关于宋朝时期皇帝喜爱政和白茶的内容很有意思,讓我对政和白茶的历史更感兴趣了。希望下次可以多谈一些白茶文化方面的知识!

有6位网友表示赞同!

文章写的太肤浅了,只是简单的介绍了一些历史背景和发展过程,没有深入分析政和白茶的具体特点和与其他茶类之间的关系。感觉像是一篇非常一般的宣传文!

有19位网友表示赞同!

我个人挺喜欢这种从历史角度出发介绍白茶的文章,能让我们更全面地了解到茶叶文化的传承!这篇文写的不错,希望能多分享一些关于不同时期、不同产地的白茶的发展故事!

有14位网友表示赞同!

希望作者以后可以写更多关于茶叶的历史和文化方面的文章,我对这些知识一直很感兴趣。

有16位网友表示赞同!

学习历史的同时也在品味着茶的文化,这篇文做得很好!让我对政和白茶有了更深的理解,也更加想尝试这类型的白茶了!

有8位网友表示赞同!

其实我更关注 白茶生产技术的发展历程,希望作者能关注这一点,写一篇关于政和白茶制作工艺的文章,会很有意思的。

有15位网友表示赞同!